「おおきな くりの きのしたで〜♪」

お子さんと一緒に、この歌を歌いながら手遊びをした経験、きっとありますよね。誰もが知っているこの童謡「大きな栗の木の下で」。実は、ただの楽しい手遊び歌ではないことをご存知でしたか?

「子どもの音楽教育に興味はあるけど、何から始めたらいいか分からない…」

「子どもには音楽を楽しんでほしい。でも、無理強いはしたくないな…」

そんな風に感じているお父さん、お母さん。もし、いつもの「大きな栗の木の下で」が、お子さんの豊かな「音感」(特に、音楽の構造を理解する上で重要な「相対音感」)を育む、素敵な知育教材に変わるとしたら…?

この記事では、童謡「大きな栗の木の下で」に隠された知育効果と、ご家庭で今日からすぐに実践できる具体的な音感トレーニング方法について解説していきます。

この記事を読み終える頃には、「大きな栗の木の下で」が全く違って聴こえてくるはず。さあ、お子さんの無限の可能性を、身近な童謡で引き出してあげましょう!

Ratatone®も、小学生のお子様へのプレゼント、小学校入学前(3歳から5歳)のプレゼント用に購入されています。

お子様の興味の幅を拡げたい、楽しく音楽に触れてほしいという方に最適です!

▼Ratatone®公式サイト▼ 楽器に触れる前に音や音楽に触れる。

感受性を刺激する幼少期のお子様のプレゼントとして最適な知育楽器Ratatone®の購入ページはこちら

なぜ「大きな栗の木の下で」が音感トレーニングの題材になるのか?

まずは、この曲が持つ素晴らしい背景と、音楽的な特徴について見ていきましょう

世代を超えて愛されるのには理由がある!

「大きな栗の木の下で」の原曲は、イギリスで古くから歌い継がれてきた民謡「Under the Spreading Chestnut Tree」です。日本では戦後、GHQを通じて伝わり、NHKの番組で紹介されたことで、一躍国民的な童謡となったと言われています。

そして2007年には、文化庁と日本PTA全国協議会によって、親子で長く歌い継いでほしい童謡・唱歌として「日本の歌百選」にも選ばれています。世代を超え、国境を越えて愛されるこの曲には、子どもたちを惹きつける普遍的な魅力と、音楽教育における確かな価値が備わっています。

音楽的特徴1:シンプルで覚えやすいメロディ、だから「音感」が身につく

この曲のメロディは、非常にシンプルで覚えやすいのが特徴です。

「おおきな くりの きのしたで〜♪」

(ドードレミミソ〜 ミミレレド〜♪) ※ハ長調の場合

曲の前半には「ドレミ」や「ミレド」のように、音が隣り合った音へなだらかに進む部分が多いのがポイントです。これにより、子どもでも音程を捉えやすく、自然と「ドレミ」という音の階段を感覚的に理解することができます。

曲の中盤では、「ソ→ド」や「ラ→ド」といった音の跳躍も現れるので、シンプルな前後の音の関係性だけでなく、音の跳躍も一つの楽曲で一緒に体感することができます。

難しい音の跳躍が少ないので、子どもは音を外すことを恐れずに、自信を持って歌うことができます。「歌えた!」「楽しい!」という成功体験こそが、音楽への興味を育む上で最も重要なのです。

【あわせて読みたい!】▼Ratatone®公式サイト▼

幼児期の音感はどう鍛える?音感 鍛え方 幼児向けのヒントを知りたい方はこちら。

音楽的特徴2:音楽の”骨格”を感じる力、「相対音感」が育つ

「相対音感」とは、ある音を基準にして、他の音の高さを正確に認識する能力のことです。実は、多くの音楽家がこの相対音感を頼りに作曲や演奏をしています。

「大きな栗の木の下で」は、この相対音感を養うのに最適な構造をしています。

曲全体を見てみると、メロディは、

- 「ド」の音から始まり「ソ」の音を経由

- 1オクターブ高い「ド」まで上がる

- 最後には「ド」の音に着地

この「ド(主音)から出発し、ソ(属音)を経由して、再びド(主音)に戻ってくる」という構成は、西洋音楽の最も基本的な骨格です。この曲を繰り返し歌うことで、子どもは無意識のうちに「ドの音がいちばん落ち着く(主音)」「ソの音は、次にドに行きたくなる感じがするな(属音)」という、調性の中心を感じ取る感覚を養います。

この「音の引力」のようなものを感じ取る力こそが相対音感の正体であり、音楽を深く理解し、楽しむための土台となるのです。

【あわせて読みたい!】▼Ratatone®公式サイト▼

音感を育てるソルフェージュ。ラタトーンが初心者にも易しいレッスン方法をご紹介します。

音楽的特徴3:豊かなハーモニー感覚は音楽的感性の土台

「大きな栗の木の下で」は、ハーモニー(和音)の観点からも非常に優れています。この曲は主に「ドミソ」「ファラド」「ソシレ」という3つの基本的な和音で伴奏をつけることができます。

ここで注目したいのが、メロディと和音の関係です。

例えば、歌い出しの「おおきなくりの(♪ドードレミミソ)」というメロディ。これは、主に伴奏で鳴らす「ドミソ」の和音の構成音(ド、ミ、ソ)で作られています。このメロディに合わせて「ドミソ」の和音を鳴らすと、音が綺麗に溶け合い、極上のハーモニーが生まれるのです。

子どもがこの「メロディとハーモニーが重なる快感」を繰り返し体験することで、「このメロディには、この響き」という感覚が自然と身についていきます。この「響き」のパターンを記憶することは、一つ一つの音への感性を鋭敏にし、音楽をより深く多角的に楽しむための素晴らしい土台となります。

*ちなみに、聴こえた音の音名を即座に言い当てられる能力を「絶対音感」と呼びます。絶対音感とは別に、このような響きの違いを感じ分ける力は、すべての音楽活動の基礎となる大切な能力です。

実践!「大きな栗の木の下で」で始める音感トレーニング

さあ、この曲のすごさが分かったところで、いよいよご家庭でできる音感トレーニングを実践してみましょう!

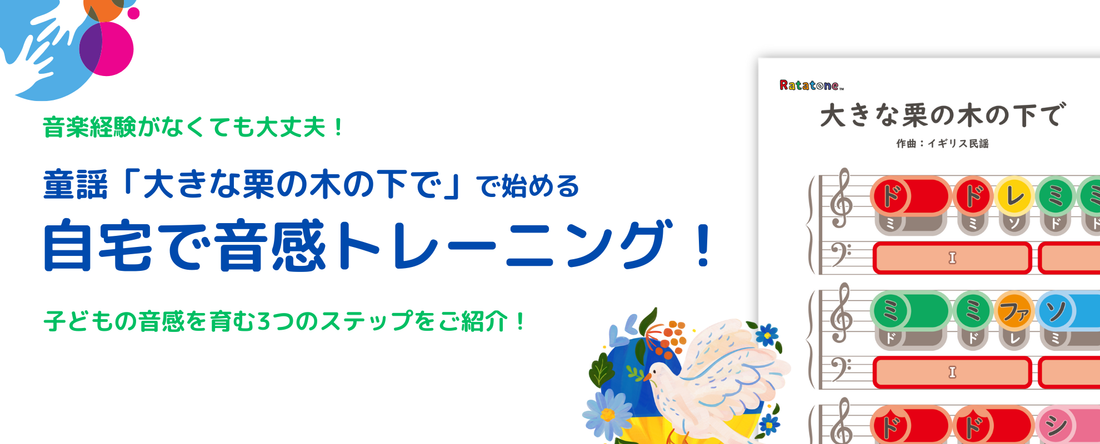

今回は、触れるだけで誰でも音楽を奏でられる不思議な知育楽器「Ratatone®」を使って、楽しく遊びながら音感を鍛える方法をご紹介します。

【準備するもの】

- Ratatone®本体

- Ratanotes「大きな栗の木の下で」

【ステップ1】手拍子で「拍」をマスター!親子でリズムを共有しよう

まずは基本中の基本。曲に合わせて「いち・に・さん・し」と声を出しながら、手拍子をしてみましょう。これが音楽の心臓部である「拍」です。

お父さん、お母さんが一緒に手拍子をすることで、お子さんは安心してリズムに乗ることができます。一緒に体を揺らしながら、音楽の基本的なビートを共有する楽しさを味わいましょう。

手拍子でリズムを作ることが難しい場合は、メトロノームアプリなどを使うのも手です。

【ステップ2】Ratatone®でメロディをなぞりながら「ドレミ」で歌おう!

次に、Ratanotes「大きな栗の木の下で」を使って、お子さんにメロディを演奏してもらいます。最初はゆっくりで構いません。自分の指で、聴き慣れたメロディが生まれる喜びを感じてもらいましょう。

慣れてきたら、今度は演奏しながら「ドレミ」で歌うことに挑戦です。

「ドードレミミソ〜♪ ミミレレド〜♪」

歌詞ではなく「ドレミ」の階名で歌うことで、メロディの動きがより明確に結びつきます。これは、聴覚(聴こえる音)、運動感覚(指で弾く)、そして発声(声に出す)を連動させる、非常に効果的な音感トレーニングです。

【あわせて読みたい!】▼Ratatone®公式サイト▼

自宅で楽しくソルフェージュ。まずは音を聴く、歌うことからはじめませんか。詳しいやり方はこちら。

【ステップ3】「和音(ハーモニー)」を感じながら歌おう!

次に、和音を演奏してみましょう。そして、和音の演奏に合わせて、声でメロディを歌います。

「ドミソ(I)」の和音を「ジャーン」と鳴らします。和音の響きを感じながら、「♪ドードレミミソ(おおきなくりの〜)」を声に出して歌います。メロディと和音の音が綺麗に溶け合う感覚を味わいましょう。

「♪ミミレレド(きのしたで〜)」

ここでは「ドミソ(I)→ソシレ(V)→ドミソ(I)」の順番で和音を鳴らします。少しだけ緊張感のある響きがした後、最後の「ドミソ(I)」の和音を「ジャーン!」と鳴らすと落ち着いた感じがします。

ここでの目的は、「音楽のストーリー(緊張と解決)をハーモニーで体感すること」です。

お子さんは、自分が歌い、弾いているメロディの背景で、ハーモニーが物語を作っていることに気づくでしょう。「ドミソ」の和音が鳴っているときの「安心感・安定感」。「ソシレ」の和音が鳴っているときの「ドキドキ・ワクワク感」。そして、最後に「ドミソ」に戻ってきたときの「ただいま!という安心感」。

この、言葉では説明しきれない「響きの感情」を感じ取ることこそが、真の音楽理解であり、豊かな感受性を育む上で何よりも大切なのです。繰り返すうちに、お子さんの頭の中ではメロディとハーモニーが固く結びつき、音楽を平面的ではなく、立体的に捉える力が養われていきます。

【あわせて読みたい!】▼Ratatone®公式サイト▼

音感トレーニングの効果を引き出すには継続がカギ。ラタトーンなら楽しく続けられる仕掛けがいっぱい!

まとめ:音楽の才能は「特別なもの」じゃない。毎日の遊びの中に隠れている。

今回は、童謡「大きな栗の木の下で」を題材に、ご家庭でできる本格的な音感トレーニングの方法をご紹介しました。

シンプルなメロディで「音を捉える力」を養う。

安定した音の構造で「相対音感」の基礎を築く。

和音に合わせて歌うことで「ハーモニー感覚」と豊かな感受性を育む。

「うちの子には音楽の才能なんて…」という諦めは、もしかしたら「才能に気づく機会がなかった」だけなのかもしれません。音楽の才能は、一部の天才だけが持つ特別なものではありません。むしろ、幼少期にどれだけ楽しく、質の高い音楽体験を積み重ねられたか、という環境的要因が大きく影響します。

その第一歩として、「大きな栗の木の下で」は、とても使える教材となります。

今日からぜひ、いつもの手遊びに「音」を意識するスパイスを加えてみてください。お子さんの楽しそうな歌声の中に、未来の音楽家、あるいは音楽を心から愛する豊かな人生の担い手の姿が見えてくるはずです。

---

今回ご紹介した「大きな栗の木の下で」の楽曲は、Ratatone公式サイトからお買い求めいただけます。

▼Ratatone®公式サイト▼

・「ソ→ド」の響きを強固にする楽曲「大きな古時計」 を購入する

・主音・属音を体感できる楽譜「TDSを感じよう:大きな古時計」 を購入する